![]()

![]()

![]()

兎のイメージ/シンボル

兎のイメージ/シンボル 拙サイト『唐草図鑑』の兎関連ページ検索

![]() 唐草図鑑では、兎は侮っていました!?

唐草図鑑では、兎は侮っていました!?

少し自サイトサーチをしてみます。

×「オリエントの文様」動物文様の図版

項目のみ

△「イタリア古寺巡礼」を読む

山の幸の代表は「ウサギのポルケッタ」。ポルケッタの語源は「ポルコ=豚」。本来は豚に香草を詰めて丸焼きにする中部イタリアの伝統料理。

△「斑紋皮」毛皮文様

市民がなぜ王の(アーミンの)毛皮を着るのか? フェルメールの絵の毛皮はたぶんより利用可能な種類のリスや、ウサギや猫などの白い毛皮ではないか。

□「十二支物語」より(2013年)

以下2つの図あり。(鳥獣戯画の兎と、古代文字)

鳥獣戯画(鳥羽僧正覚猷(かくゆう1053 -1140)

|

図の上は兎の頭、最後の点はシッポ。 兎の部はない。 |

〇ロマネスク装飾原理

「三本足と三身体」

![]() このあたりをさらに捕捉しないといけません。『ゲスナーの動物誌』も参照すること・・

このあたりをさらに捕捉しないといけません。『ゲスナーの動物誌』も参照すること・・

※「 コンラート・ゲスナー:南方熊楠のキャラメル箱人名事典」

△生命の木:モモ

「日本・中国の文様字典」でも「モモ」の扱いは小さく、生命樹という記述はないようだが、「月兎文八稜鏡」という、餅つきでなくて、仙薬を搗くウサギと「聖樹」の図あリ。(p254) 霊芝を求める仙姑=「西王母」あり

![]()

□アドニスの花

Easter(復活祭)

サクソンの女神、イオストレ或いはアスタルテAstarteの北欧の呼び名であるオスタラにちなんだ春の生贄の祭り、

復活祭のウサギはキリスト教以前から存在した。

東洋の国においても様々な国で、月の女神にとって神聖な月–ウサギだった。

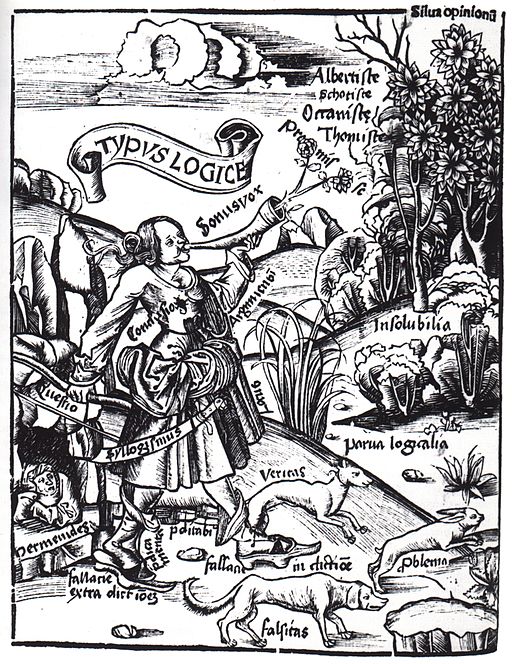

Woodcut from Gregor Reisch, Margarita Philosophica,

published 1503/1508

最古の印刷と考えられている百科事典

「中世後期の人間の知識がすべて含まれている」

△最古のモード(カウナケス)

毛皮着が、イチジクに次ぐ第2の衣料とされている。

『毛皮と皮革の文明史』(下山晃)

ケモノの宝庫:古代エジプト:

動物が神の域の主役でえあった。 その動物の皮をまとうことは、単なるファッション以上の意味付けが規定され、毛皮を纏うものは一種のトーテム神となり、また動物は単なる動物以上の存在となる。

△ウクライナの文様(民族衣装)

オランダ民族衣装を着たミッフィー

![]() 以上11ページヒットしました。来たる年にはさらに、補いたい。

以上11ページヒットしました。来たる年にはさらに、補いたい。