アドヴェントカレンダー2013年-1

2013年12月1日(日)

今日は12月1日の日曜日。アドベントクランツの1本目の蝋燭を点す日です・・。今日のクリスマスの植物は・・・・クリスマスホーリーとも呼ばれるセイヨウヒイラギを。そして、おまけとして、心の1本目の蝋燭に点すような、光る言葉を

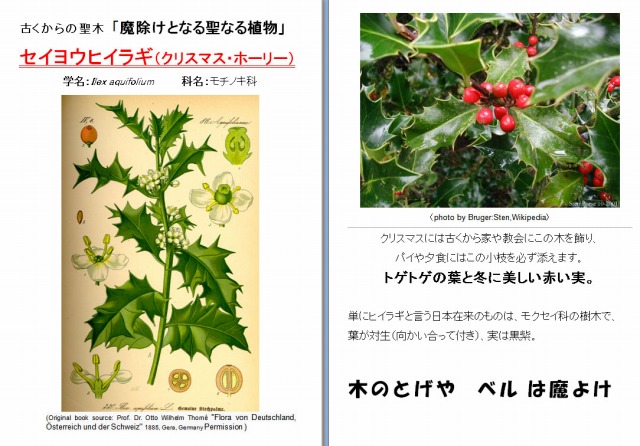

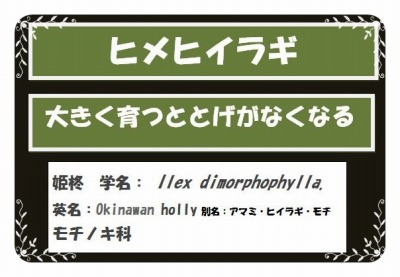

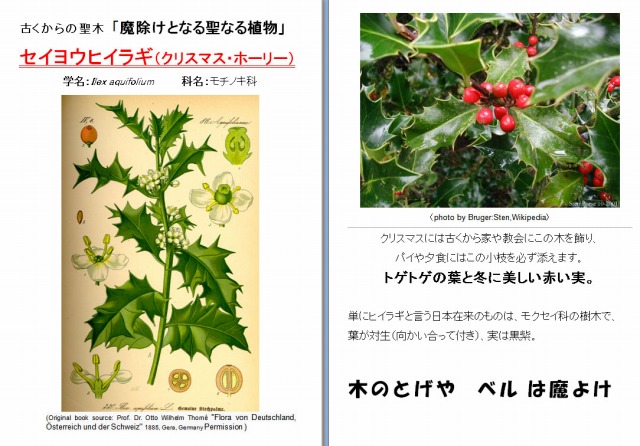

セイヨウヒイラギ[クリスマスホーリー]

古くからの聖木 魔除けとなる聖なる植物

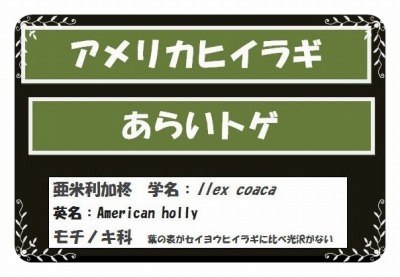

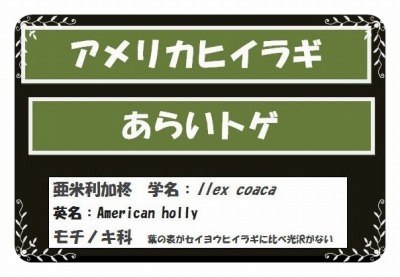

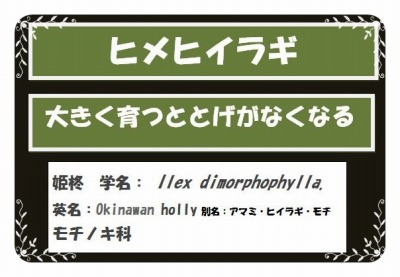

ヒイラギの名がつくものは5種類を挙げられるようです。

日本のヒイラギなるものは、

セイヨウヒイラギとは別の科に属します。

「何気ないデザインの中に、深い意味が根をおろしている場合がある。」

湯浅浩史『

植物ごよみ (朝日選書)

』 朝日新聞社 (2004年6月)刊の「

セイヨウヒイラギの背景」の章の冒頭の言です。

・・・・・・・・・・以下ぬきがき引用・・・・・・・・・・

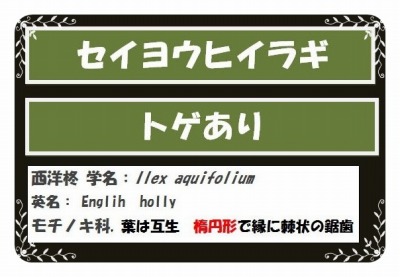

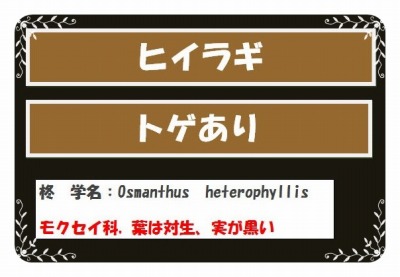

ヒイラギの混乱

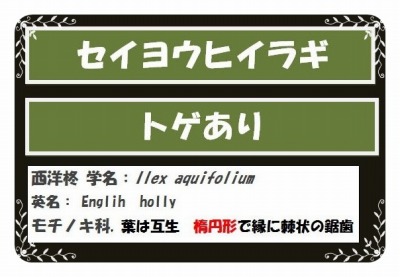

セイヨウヒイラギ:モチノキ科・・・離弁花類

ヒイラギ:モクセイ科・・・合弁花類

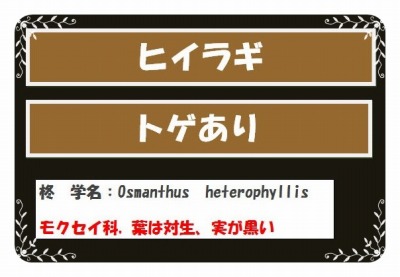

「最もわかりやすい相違は果実の色で、ヒイラギは黒く、セイヨウヒイラギは赤い。」

葉のつき方が重要

セイヨウヒイラギの葉は互生

5月に咲き晩秋から冬に彩られる。

ヒイラギは10~12月に咲き、春に色づく。

常緑の信仰

常緑樹は北海道に見られない。

北ヨーロッパの常緑樹は他にも

ドイツトウヒなど針葉樹がある。

広葉樹で常緑の野生樹はセイヨウヒイラギをおいてない。

冬も枯れない緑色の木に生命力を感じるのは日本でも同じ。

落葉樹に寄生する常緑の

セイヨウヤドリギがクリスマスの儀式に用いられるのも、そこに理由がある。

赤のシンボリズム

赤は太陽の色。生命の源の太陽。それがクリスマスのコロンに当時となり、最も力が弱まる・その復活を願って、太陽の象徴の赤を飾る風習がきり師と今日が広がる以前のヨーロッパに合ったようだ。

赤は血の色。女性の月経の血の色とねばねばした男性の精液のような白い汁の実をセットにして、新しい生命の誕生を願う儀式が紀元前のヨーロッパにはあったと思われる。

赤い

ポインセチアが飾られるのもその延長上にあろう。

有史以前の世界につながっている。

・・・・・・・・・・以上ぬきがき引用・・・・・・・・・・

※葉のトゲについての言及はなかった

湯浅浩史 『

植物と行事―その由来を推理する (朝日選書)

]』朝日新聞 (1993/07)刊より追記

基層に土着信仰

クリスマスに飾られるのはキリストの被らされた茨冠の用いられ血に染まったから:俗説

(セイヨウヒイラギはパレスチナに自生していない)

古代ヨーロッパの土着の信仰ドルイド教で、セイヨウヒイラギを

死と再生の植物として、冥界の女神で母神のホーレに奉げた。

Holleはゲルマン語で穴を意味するhohle、英語での穴holeと関連

英名のホーリーhollyもそれから派生した(p220)

母神のホーレ大地の赤い穴火山に由来する

ドルイド教の僧は真冬にセイヨウヒイラギの枝を家の周囲に置き、冬の間、

樹木の精霊の避難所にしたという

ドルイド教のルーツはギリシア神話のドリュアス=ヨーロッパナラ(オーク)のニンフ・・

樹木崇拝は→

モミノキに続く

冬至を彩る

火や光を意味する赤と結び付いた冬至の儀式

六朝時代の中国・・当時に赤豆(小豆)のかゆを食べ疫病払いをした

日本にも火替えの風習(おけら火)

冬至の大師講のアズキ粥〔神と共に祝う儀式食)(p229)

言葉言葉言葉

Bloom where God has planted you.

『

置かれた場所で咲きなさい

』[by

渡辺和子シスター)は下の目次のように、好都合にも4章になっています。そこで、第1アドベントの今日は第1章から。以後日曜日ごとに・・

※1927生、ノートルダム清心学園理事長、226事件で殺された父(教育総監)をもつ

目次

第1章 自分自身に語りかける

第2章 明日に向かって生きる

第3章 美しく老いる

第4章 愛するということ

===========以下引用===========

第1章 自分自身に語りかける

人はどんな場所でも幸せを見つけることができる

どんなところに置かれても花を咲かせる心を持ち続けよう。

境遇を選ぶことはできないが、生き方を選ぶことはできる。

[現在]というかけがえのない時間を精一杯生きよう。 (p15)

神のごとくゆるしたい

ひとが投ぐるにくしみをむねにあたため

花のようになたらば神のまへにささげたい

[八木重吉詩集『しづかな朝』より]

求めなさい。そうすれば与えられる。

自分の欲望にばかり振り回されてはいけない。自分がしてほしいことを、人に与えなさい。(p34)

求めなさい。そうすれば、与えられる(福音主題句 ルカ11・9より)

一生懸命はよいことだが、休息も必要

『大言海に』よれば、「ひま」はレジャーとしての暇ではなく、「日間」、日の光の射しこむ間と記されています。

私たちの心が働くことでビッシリ詰まっている時、そこには日の光が射しこむ隙間がありません。忙しさには、字が示すように、心を亡ぼし、ゆとりを失わせる危険が伴います。(P17)

現実が変わらないなら悩みに対する心の持ちようを変えて見ること

いい出会いにするためには、自分が苦労をして出会いを育てていかねばならない。

心にポッカリ開いた穴から、これまで見えなかったものが見えてくる。

===========以上引用===========

LastModified:

2013年

↑上に戻る

BACK(前頁に戻る)