![]()

![]()

![]()

兎のタブー/シンボル

兎のタブー/シンボル 来たる2023年の干支の兎尽くし中です。

![]() 兎のタブーについては、井本英一著『十二支動物の話』で

、兎に対する俗信には強固なものがあったということをみました。→「兎の話」タブーと俗信

兎のタブーについては、井本英一著『十二支動物の話』で

、兎に対する俗信には強固なものがあったということをみました。→「兎の話」タブーと俗信

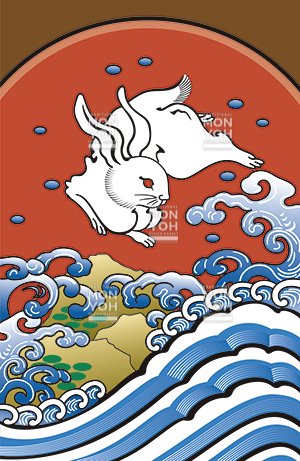

江戸凧(波兎) 文様

https://monyo100shu.shop/

![]() 上の文様を、なんで海に兎がと思いつつも、躍動的でいいと思ったのだが、井本英一の兎の話で、タブーとして、野兎を道の途上で見ることは不吉で、海上でも兎はタブーとされ、

アイヌは、海上に白波が立つのを「兎が飛ぶ」と言い、沖では兎の名を口にしない、とあり、その逆を行ったのか!?と。

上の文様を、なんで海に兎がと思いつつも、躍動的でいいと思ったのだが、井本英一の兎の話で、タブーとして、野兎を道の途上で見ることは不吉で、海上でも兎はタブーとされ、

アイヌは、海上に白波が立つのを「兎が飛ぶ」と言い、沖では兎の名を口にしない、とあり、その逆を行ったのか!?と。

しかし、それはうがちすぎで、『中国シンボル・イメ―ジ図典』では、波間を跳ねる我が国の兎文様は良く流布する因幡の白兎伝説と関連があるのであろう、としている、(王敏・梅本重一 東京堂出版2003)

![]() 別の文献、まず『動物シンボル事典』(ジャン・ポール クレベール 竹内 信夫訳大修館書店1989)

別の文献、まず『動物シンボル事典』(ジャン・ポール クレベール 竹内 信夫訳大修館書店1989)

やはり兎は、あなうさぎとのうさぎの二つに分かれるが、タブーというよりシンボルの話がメイン。妊婦のタブーもあり。。

あなうさぎ[穴兎]

・象徴的には月と関連のある動物の代表ともいぶべき野兎の女性的側面。 多産で知的要素の欠如した、機械的反復の性行為を連想させる。

・秘教のシンボル(S・ユタン『知られざるフランス』)この意味を秘めて『一角獣を連れた貴婦人のタピスリー』に兎が描かれているのであろう

:豊饒・多産のシンボル(フランセスコ・デル・コッサの『ヴィーナスの勝利』を見よ

セルジュ・ユタン(Serge Hutin, 1927–1997)フランス出身の著述家。秘儀やオカルトについて多くの著作を遺した。(wikipedia)

![]() 上記の項で取り上げられた図2点を以下で見ます。

上記の項で取り上げられた図2点を以下で見ます。

La vue (La Dame à la licorne)

(Sight (The Lady and the Unicorn))

- Musée de Cluny Paris

Date between (1484 and 1500)

「あなうさぎ。貴婦人が「私の兎ちゃん」と呼ぶかける場合、

相手の献身を心からから望んでいたからである。」

「動物シンボル事典」p6O

クリュニー中世美術館 2019年6月の旅

Francesco del Cossa's "May" from the

"Salone dei Mesi" ("Great hall of the months")

in Palazzo Schifanoia, circa 1470

![]() この図であるが、唐草図鑑で羊の象徴は見ていたが、兎は侮っていました!?

この図であるが、唐草図鑑で羊の象徴は見ていたが、兎は侮っていました!?

少し自サイトを検索してみます.

→唐草図鑑の兎関連ぺージ纏め

動物シンボル事典 p268

(このキャプション、私メには半可通のまま)

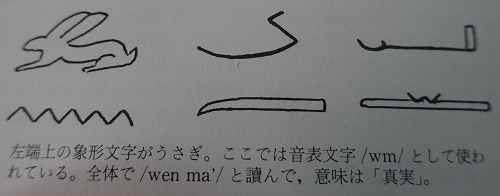

ガーディナーの記号表 E34

(Gardiner's Sign List)

『動物シンボル事典』

(ジャン・ポール クレベール 竹内 信夫訳大修館書店1989)

のうさぎ[野兎]

・プリニウス:×野兎は、アルプスの山中に住み、白い毛をしている。冬の間雪を食べている。毎年、雪解けになると、灰褐色になり、夏中この色を保っている。(白兎=褐色兎)

・プリニウス:△兎は過受胎する、妊娠中にさらに受胎する唯一の奇妙な動物である。→この特徴が月と関連のあるこの動物を崇拝させる原因に。

・日中、物陰に身を隠し、満月の夜、森の空き地ではしゃぎまわる。

・月の斑点は兎の姿だという説話がたくさんある。

・月は、英雄・殉教者の動物としての野兎である。優しく温和な動物で、月の救世主、神の子の表徴である子羊に結びつけることができる。

・エジプトでは、野兎は、オシーリスに結びつけられた。

オシリース神は、月相のように、死と再生を繰り返す秘伝受託者であるから。

・小アジアのアナトレーのシーア派教徒たちは、野兎の肉を食べることを禁じられている。野兎はアラー神と信者の仲介者であるアリの化身だからである。

キリスト教の野兎に関する見方は、平凡で、気弱さ、迅速さ、臆病さを表す。キリスト教徒として用心深くふるまい、誘惑を避ける必要のある事を理解させるために、墓に野兎があらわされたらしい。

多産・好色のシンボルとして、処女の足元に描かれるのは、肉の誘惑に打ち勝ったことを示すため。

古代ローマ人は、橋桁に男根と同じように野兎を彫りつけた。(ガール川の水道橋第二層第三アーチの迫石)

中世では、四つ葉模様の大型円形彫刻がはやり、 多くの宗教建築物に今でも見られる。4頭あるいは3頭の野うさぎを輪のように並べた(1頭のウサギの耳がもう一頭のウサギの耳となっている。

→バルトルシャイティス(Jurgis Baltrusaitis「幻想の中世」) は、シナ・トルキスタンの洞窟、蒙古の細密画ペルシアのつぼに同じモチーフのあることを指摘している。→唐草図鑑「ロマネスク装飾原理」

これらの円形彫刻は、明らかに競争、連続性、無限の観念を想起させる。

野兎に関する民間信仰は、いずこも同じである。妊婦は、野兎に出会うことを恐れ、もし生まれた子供が、兎唇(みつくち)だと、野兎のせいにする。

聖書が野兎を不浄の動物とみなしていたように、ケルト人や古代のブルトン人は、思春期とそれに伴うあらゆる危険のシンボルとした。この意味でシーア教徒と同様、野兎を食べることは禁じられていた。

・野兎は黒追い月の女神ヘカテーと結びつけられている。

トルネーによれば、ボスの絵では、画家が典拠した「預言者ダニエルの夢解き」が示すように、野兎は死の恐怖のシンボルである。

↓(一部拡大)

↓(さらに拡大)

1937年のシャルル・デ・トルネイ の著作。

Tolnay, Charles de Hieronymus Bosch. Basel, 1937

The Garden of Earthly Delights Triptych

(プラド美術館)

パレ:禽獣の性質について、「野兎は臆病でこわがりの動物。臆病な動物には迅速さが、大胆な動物には武器が与えられている。

アンブロワーズ・パレ「動物の書」

(Ambroise Paré,1510‐1590)(wikipedia)

紋章:野兎は、時に「歩いている」(passant)姿で表わされるが、たいていは「後片脚立ち」(rampant)姿で表わされる。

また、「巣にいる」(en forme)姿、つまり、足をそろえて、うずくまり、背を丸め、鼻面を下げた姿で描かれることもある。(ヴェラン・フォレール)

ヴェラン・フォレールTh.Veyrin-Forrer・・?

→検索したが、自サイトで、

『動物シンボル事典』からの(犬)の引用のみヒット。

Théodore Veyrin-Forrer『紋章学概要』

Précis d'héraldique. EO 1951.Larousse.(ラルース出版社)

![]() なお、この『動物シンボル事典』の著者のJ・

P・

クレベールはフランスの1926年生れのアマチュア研究家である、と後記にある。

なお、この『動物シンボル事典』の著者のJ・

P・

クレベールはフランスの1926年生れのアマチュア研究家である、と後記にある。

(※典拠文献の引用が曖昧、恣意的で、客観性や網羅を目指していない、語源は怪しいなどとありました。私メとしましては、同類のアマチュア研究家が一冊を成すとはすばらしいと思っている。)

網羅性ということについては、のちほど、ド・フリースの『イメージ・シンボル事典』などを参照したい。

兎のイメージ・シンボルを3つまとめると、

1.豊饒・多産(好色とその克服)

2.臆病・警戒心(覚醒)

3.敏捷(逃げ足が速い)

世の人、相会ふ時、暫くも黙止(もだ)する事なし。必ず、言葉あり。その事を聞くに、多くは無益の談なり。世間の浮説、人の是非、自他のために、失多く、得少し。

これを語る時、互ひの心に、無益の事なりといふ事を知らず。

![]() 人に会ったとき、何か話をするのは、黙っていると失礼だからと思う。その話題が、世間のうわさ話や、他人のことをああだこうだという事であるなら、確かに無用だと思う。

人に会ったとき、何か話をするのは、黙っていると失礼だからと思う。その話題が、世間のうわさ話や、他人のことをああだこうだという事であるなら、確かに無用だと思う。

我が智を取り出(い)でて人に争ふは、角有る物の、角を傾け、牙ある物の、牙を嚙

み出す類ひなり。

人としては、善に誇らず、物と争はざるを、徳とす。

人に勝れりと思へる人は、たとひ言葉に出でてこそ言はねども、内心に、若干(そこばく)の咎(とが)有り。慎みて、これを忘るべし。

![]() 慢心の戒めという。

慢心の戒めという。

では、また~~~